「釣りをきっかけに~シリーズ」?の次の展開は、「魚さばき教室」に通った結果の必然とも言える「包丁研ぎ教室」だ。

魚を気持ちよくさばくために「包丁研ぎ」を習いに

魚を気持ちよく、キレイにさばくには、「よく切れる包丁」が不可欠だが、そのために自分で包丁を研げるようになりたい。しかし、包丁を有料で研いでくれるところはあっても、研ぎ方を教えてくれるところは少ない。あっても、人気でなかなか参加できないことが多いのだが、やっと見つけて行ってきた。

都電荒川線に乗って・・・

「包丁研ぎ教室」の内容とは?

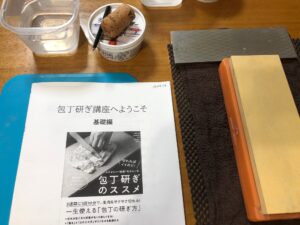

都電荒川線で(初めて乗った!)、豊住久先生の自宅兼教室のマンションへ。まずは初級編として、包丁の仕組みや砥石の種類などの基礎を、レジュメやスライドなども使いながら座学で教わる。

豊住久先生

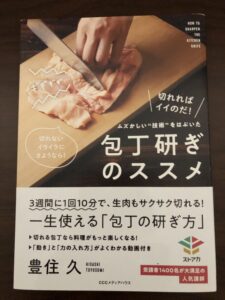

ちなみに、先生は包丁研ぎの本も出されていて、テレビの出演料代わりに?(詳細は後ほど)先生のサイン入りの本を頂いた。

「片刃包丁」の前に「両刃包丁」で基本を習う

包丁には、一般家庭で日常よく使う「両刃包丁」と、出刃包丁や柳刃包丁などの「片刃包丁」がある。両刃包丁は、刃が両側に付いており、「三徳包丁」や「牛刀」「文化包丁」などがあるが、まずはこの両刃包丁の研ぎ方から習う。

私が習得したいのは、魚さばきに使う、刃が片側しか付いていない「片刃包丁」なのだが、まずは一般的な両刃包丁を使って実践する。

まず、包丁研ぎに入る前に、砥石自体の中央が削れてへこんでいることが多いので、それを平らにするため、砥石自身をより硬い「ダイヤモンド砥石」で粗引きする。そして平らになった砥石でやっと包丁を研ぎにかかる。

受講セット

そもそも新品の出刃包丁は切れないようになっていた!?

私が普段使っている包丁は、ネットで買った安物の包丁セットなのだが、そもそも通販などで買った包丁は、運搬時や硬いものを切った時に刃こぼれしないよう、出荷時には「本刃付け」をしていないそうだ。つまり、本格的に研ぎ込んで刃先を薄くせず、耐久性を良くするためにわざと刃を太くしてある。だからそのままではよく切れないのは当たり前なのだが、そんなことも知らずに、今まで私は「切れない、切れない!」と言いながら魚を虐待?していたのだ。

模型を使って包丁の構造を学ぶ

動画だけでは分からない「対面講座のメリット」とは?

YouTubeなどで包丁研ぎの動画もたくさんあるが、それらを観てもどうしても分からないのが、研ぐ時の力加減である。本では「2kgの力で」などと出ているが、そもそも2kgの力がどれぐらいのものなのかが分からない。

なので、教室で実際に先生に手を添えてもらいながら研いでみて、初めて加減が分かった。自分がやっていたのより遥かに力強く研がなければならないのだ。私がやっていたのは、砥石の上を包丁で「撫でてただけ」ぐらい弱かった。力いっぱい砥石に刃を押し付けながらやってちょうどぐらいだ。

動画だけでは力加減は分からないが・・・

考えてみれば、硬い「金属」を、これまた硬い「石」で削るわけだから、それぐらい力を掛けなければダメということだ。

そして、刃を手前側にして研ぐときは、押し出すときに力を入れて、手前に引くときは力を抜く。逆に、歯を向こう側にして研ぐときは、押し出すときは力を抜いて、引くときに力を入れる。そうしないと刃先が砥石で傷んでしまうのだ。

これを20回ほど繰り返す。切っ先から刃元にかけて少しづつ場所をずらしながら、順番に刃全体を研いでいく。

無心に研ぐ

これをひたすら無心にやっていると、だんだん気持ちが整ってくるような気がする。リズミカルに力を入れたり抜いたりするテンポを続けていると、徐々に雑念が消えて、自分と包丁だけの世界に入り込んでいく(ような気がする)。これが包丁研ぎにハマる理由なんだろうと思った。

「カエリ」を取らないと鉄クズを食べることに!?

包丁を研ぐと「カエリ」が出る。「カエリ」とは、研がれた刃先から出る「ささくれ」のようなもので、要は「鉄の削りカス」だ。

ちゃんと研げていると、研いだ面の反対側の刃先にカエリが付いていて、目で見てもまったく分からないが、指先で触るとザラザラした感触が伝わってくる。このカエリが出れば、一応、合格ということになる。

指先でカエリを確認する

そして次は、このカエリを取るために、反対の面を軽く砥石に当てて数回研ぐ。あまり強くやりすぎると、また反対側にカエリが出てしまうので、ここは軽くやらなければ、永久に両面を順番に研ぎ続けることになる。これで刃先を両側から指で触ってザラザラしていなければ研ぎは完成だ。

さらに最後は、机上に広げた雑巾に包丁の刃を垂直に立て、その状態のまま包丁全体を手前に引いてカエリをこそげ取る。雑巾にカエリをなすり付けるイメージだ。この一見原始的な方法が、カエリを確実に取り除く有効な方法だそうだ。

ちなみに、この「カエリ」をちゃんと取らないと、食べ物に付着して、最終的に口から体内に入ってしまう。シャープナーなどの簡易包丁研ぎ器だけではカエリが取れないので、私も今まで知らずに鉄クズを食べてたかも!?

研いだ包丁をトマトで試し切り

「卒業検定」は豆腐の上の海苔切り

包丁をうまく研げたかどうかは、最終的には実際に食べ物を切ってみて初めて決まる。そこで良く切れさえすれば、研ぎ跡の見た目などは多少どうでもいい、というのが豊住先生の信条だ。

なので最後の「卒業検定」?は、自分で研いだ包丁を使って、豆腐の上に載せた海苔が「スパッ!」と切れるかどうかのテストだ。不安定な豆腐の上に置かれた柔らかい海苔を切るには、よほど切れ味のいい刃で一気に引かないと難しい。

しかし私は、普段の魚さばき特訓の成果で?なんとか一刀で切ることができ、無事?卒業することができた。

卒業検定?の海苔切り

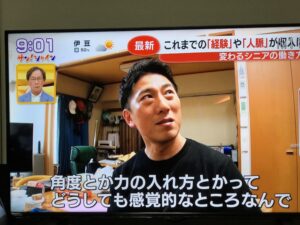

テレビの取材が来ていた。そして朝のニュース番組に出ちゃった!?

そして、まったくの偶然なのだが、当日、教室に行くと、いま何かと話題のフジテレビが取材に来ていた。なんでも「高齢者の働き方」というテーマで、豊住先生が定年後も活躍している姿を取材に来ていたのだ。

当然、撮影のメインは豊住先生なのだが、生徒に教えている場面では、3人の生徒(そのうちの1人が私)の姿も映る。さらに、講座の終了後、ディレクターが受講生の感想もぜひ撮りたいとのことで、3人の生徒もインタビューを受けた。

他の生徒さんはちゃんと顔出しで出演

私は、全国ネットの朝のニュース番組に、仕事とはまったく関係のない内容で出るのはさすがにマズイと思い、私にはモザイクを掛けて顔は一切出さないよう要望した。

そして、実際に放送された谷原章介がMCを務める「サン!シャイン」を見ると、先生のほかにも私以外の2人の生徒は、インタビューも含めしっかりと顔出しで登場していた。

そして私は、要望通り、きちんとモザイク付きで出演?していた。

私はモザイク付きで出演?

自分で研いだ包丁で魚をさばいてみると・・・

こうして無事、私の包丁にもやっと「本刃」が付いた。さらに、先生に教えてもらった砥石セットも買って、自宅で研いでさらに磨きをかけた。

人気で品薄の「黒幕」も入手した

こうして生まれ変わった?マイ包丁で、スーパーで買ったアジをいつものようにさばいてみた。さぞかし素晴らしい出来映えになるだろう!と期待して。

ところが結果は、いつものグダグダの刺身だった・・・

やはり道具ではなく、腕のせいなのか・・・

いやいや、もっと高価な包丁を買えば違うかも!

と夢は尽きない。

(ここまで読まれた方は、左下の『最後まで読んでやったよ!』ボタンをぜひ(^^))