今回は以下の記事の続きである。

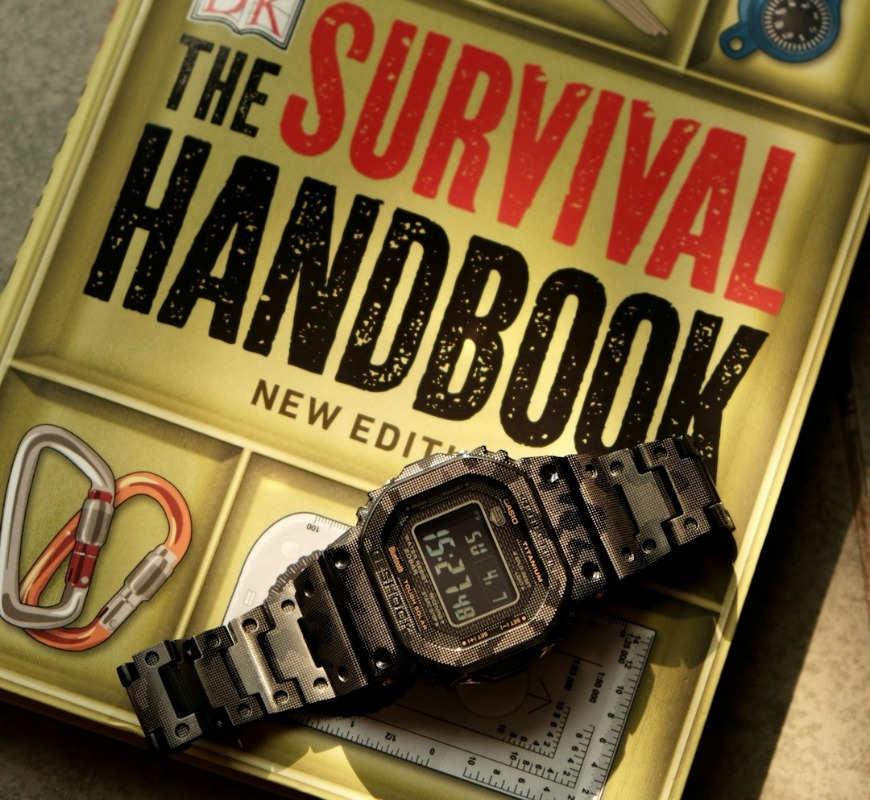

私が好きな漫画『サンクチュアリ』に出てくる名ゼリフの一つに「生き残る奴は、生き残るべくして生き残る」というのがある。ヤクザの組長が、対抗勢力のヒットマンから身を守るため、「総長」という普段の呼び方を非常時には「会長」と部下に変えさせ、それで異変を察知するなど、普段から様々な小さな工夫を凝らし、それを全員が忠実に実行することで難を逃れる、という話だ。

一つ一つは小さなことでも、毎日、それらを着実に実行するのと、何も考えずに運を天に任せて生きているのとでは、ヤクザの世界では文字通り「生き残る」かどうかの差に直結する。そして、ただの運や偶然ではなく、長く生き残っている人間には、ちゃんと生き残ってきた理由があって、「生き残るべくして生き残っている」のだ。

長い会社員生活においても、当然、運不運の要素もあるが、「最後は実力に収斂するはずだ!」と信じて愚直にやればよい。

ほんの小さな工夫の積み重ねが、やがてとても大きな差となる

当然、ヤクザでなくビジネスの世界でも、日々繰り返す小さな所作について工夫し、それを長年続けるのと、何の工夫もなく漫然と無為に過ごすのとでは、時間が経つにつれどんどん大きな差となり、「生き残る」確率も違ってくる。

大したことではないが、例えば、私が日常やっている小さな工夫の例をいくつかご紹介しよう。

①仕事机の上は、電話は左側、メモ用紙とペン、そして電卓は右側に配置し、すべて片手でワンアクションで使えるようにする。私は右利きなので、これが逆では使いづらくてしょうがないので。

右利きの場合のレイアウト

②アイデアがひらめいた時に、忘れないうちにすぐ殴り書きできるよう、A4白紙の束を会社や自宅の全ての机の上に置いてある。最近は風呂に入ってボーっとしている時にブログのネタを思いつくことが多いので、風呂場の脱衣所にも置いている。

裏紙をクリップで止めたメモ用紙の束

③スーツのポケットには、毎日、同じ場所に同じモノを入れる。例えば、玄関のカギは「右外ポケット」で、右手で取り出してそのまま鍵穴に差し込める。電車の定期券は「左内ポケット」で、右手で取り出してそのまま改札にタッチする。名刺入れは「右内ポケット」で、まず左手で取り出し、次に右手でフタを開いて、そのまま右手で名刺を取り出し相手に差し出す。

名刺の向きも、いちいち方向を変えなくていいように、相手側から読みやすい方向にあらかじめ収納してある。もらった相手の名刺は名刺入れの一番上にしまい、常に一番下には自分の名刺がくるようにして、フタに沿わせて手を差し入れればすぐ取れるようにしている(右利きの場合。左利きなら全て逆)

名刺入れの中は工夫の余地がいっぱい

いずれも一つ一つは小さなことだが、これを毎日毎日、何十年間も続けていると、意識しなくても玄関の前に立つと自然と「右外ポケット」に手が行き、駅の改札が近づくと勝手に右手が「左内ポケット」をまさぐる、というようにいちいちカギや定期を探す必要もなく無意識で出来るようになり、時間と脳ミソの節約になる。

鍵を探す数秒、メモ用紙を探している間に消えていくアイデア、それらが毎日毎日、何回も、何十年間も続くと、まさに「チリも積もれば」で大きな差となってくるのだ。

スーツはビジネスマンの戦闘服?

私個人の些細な例だけでなく、今や世界的な巨大企業となっている企業も、元々は小さな工夫の積み重ねで同業他社よりほんの少し差別化し、その積み重ねで勝ち残ってきた例も多い。

世界的自動車メーカーの「フォード」を創ったヘンリーフォードは、部品を溶接するハンダの量を2滴でなく1滴に半減することにこだわった。

「かんばん方式」で有名なトヨタの工場では、組立ラインに配備されている組立工の周りには、手順ごとに最小の動作となるように工具類が計算して配置され、人間がロボットさながらの最も合理的な動きを繰り返し続けるシステムを作って世界一になった。

アマゾンなどの大規模物流センター内では、商品を搬出入するために「屈む(かがむ)」回数を一回でも少なくするよう「一屈み(いちかがみ)」にこだわって棚の配置を工夫した。

みんな小さな一手間を工夫して効率化し、それを毎日毎日、何万人もの人が、何百回、何千回も繰り返すことで、一つ一つのわずかな差の集合体がとてつもなく大きな差となったのだ。

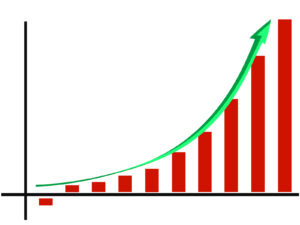

もともと人間の能力に大きな差はないが、「複利」で増やすと大きな差になる

日本の会社の人事制度では、若いころは、他人から見てすぐ分かる肩書などの差はつかず、同期はみな同じように主任、課長代理、と昇格していく。そして課長ぐらいでやっと目に見える差が出始める。本当はもっと早くから人事部内では差をつけているが、誰でもわかる肩書で差をつけるのは、入社後10年以上経って課長になる頃ぐらいからで、それまでは横一線で競わせる。その方が皆がやる気を失わないので、会社としてはトータルで得だからだ。逆に、本当は同期でトップを走っているはずなのに、外形的には他の同期と同じ課長代理のまま据え置かれている優秀層には苦痛の期間となる。

そして50歳を過ぎて部長、役員というレベルになってくると、肩書も、そして年収も、大きく、しかも早く差がつき始める。まさに指数曲線のように。

だから、途中で仕事のキャリアを終えてしまうのは、せっかく複利で回っている預金を途中解約するようなものだ。複利運用の最大の武器は「時間」だ。時間がたてば放っておいても大きく増えていく。仕事のキャリアも、継続していれば自然とその世界での経験値が蓄積され、存在感も地位も雪だるま式に増えていく。そして、それがさらなる成果につながる、という好循環のサイクルに入っていく。もともとの能力差はわずかなものであっても、その何倍もの差となって現れてくるのだ。